かつて愛知県蟹江町はイチジクの一大生産地でした。蟹江町のイチジクはその見た目から「白イチジク」とも呼ばれる蓬莱柿(ホウライシ)が主な生産品種でした。最近ではすっかり聞かれなくなりましたが、年輩の方は蓬莱柿のことを「こーりゃーがき」と呼んでおり、ぼくの祖母も生前そう呼んでいました。

そんな蟹江町のイチジクですが、このページでは蟹江町でのイチジクの歴史を簡単にご紹介します。

蟹江でのイチジク栽培の黎明期

イチジクの中でも特に蓬莱柿はほどよく塩分が入った低湿地を好む品種のようで、河川が多く海からも近い海部南部地域ではほぼ自生しているような状態だったようです。

明治30年代に入り、蟹江町新町(蟹江町役場北東、蟹江川右岸地域)に佐治要八がイチジクの処分に困って、当時の枇杷島青物市場(今の名古屋卸売市場の前身で清須市西枇杷島町橋詰町や南問屋町周辺に存在したとされます)に出荷したところ、予想以上に好評で、これによって蟹江町での栽培が盛んになったようです。

イチジク栽培の隆盛期

大正11年(1922)、現在の弥富市鎌島の木村吉輔が油をイチジクの果実に塗る促成法を導入するなど、技術改良を重ねていったようです。

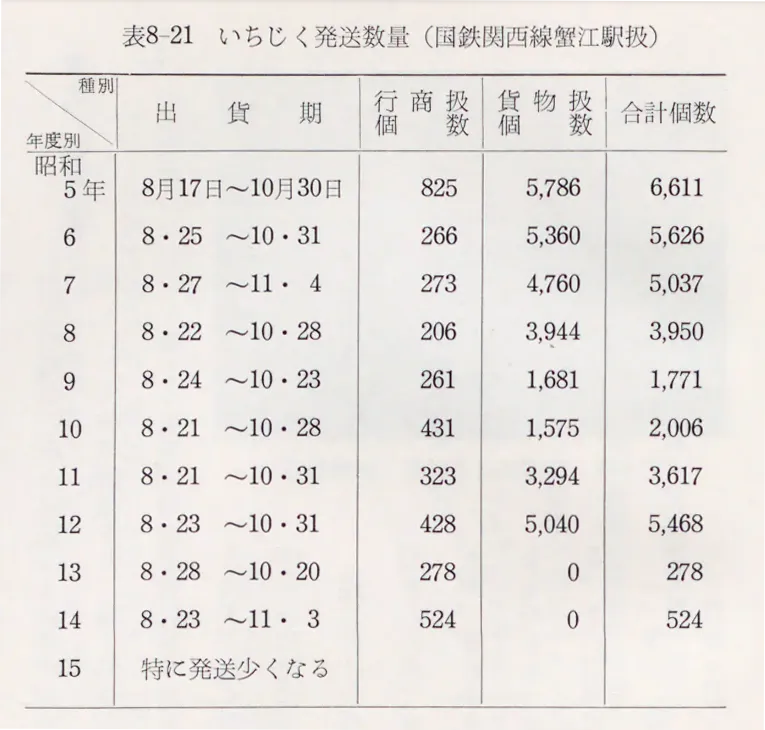

そして大正末期から昭和10年頃までにイチジクの最盛期を迎えます。

当時蟹江町内でも12ヘクタールほどのイチジク畑が広がっていたそうです。(現在は1ヘクタールも無いと思われます)名古屋の市場だけでなく、関西方面へも出荷されたようです。

国鉄関西線蟹江駅(現在のJR関西線蟹江駅)から出発する貨物列車には、一両分満載にイチジクが運搬されていたんだとか。そのため「イチジク列車」と呼ばれるほどだったそうで、当時の隆盛が目に浮かびます。

昭和13年から数量が減るのは日中戦争の影響によるものだと思われます。また、太平洋戦争後の食糧難の時期までは、イチジクからコメやカロリーの高いサツマイモなどに転作されたため、イチジクの栽培は一気に減ってしまいます。

伊勢湾台風とその後

戦後は再びイチジクの栽培が再開されるようになりますが、日中戦争以前のようには生産量は戻らないまま、決定的な打撃となったのは昭和34年(1959)の伊勢湾台風の襲来です。

これによりイチジク畑は壊滅的に減ってしまい、さらに塩害もあってかなり面積が減ってしまったようです。

伊勢湾台風後は追い打ちをかけるようにして名古屋のベッドタウン化が進み、イチジク畑に限らず田んぼも次々と宅地になっていきました。

ぼくが子どもの頃は蟹江小学校の西側にそこそこの面積のイチジク畑があったのを覚えていますが、現在はマンションが建っています。

それでも現在(2025年)は12軒のイチジク農家が栽培を続けていて、8月下旬から9月上旬に町内で開催される直売には、町外から買い求めに行列ができるほど人気があります。